很多人做 TikTok 电商,总觉得爆品是“踩中了”“运气好”“碰巧火了”。但在过去几个月里,我连续和 100 位真正做得不错的卖家深聊后才发现:

真正让一个新品跑出来的,从来不是产品本身,而是他们背后那套“选品方法”。

他们的货并不神奇,甚至你随便刷刷都能看到同款。但为什么别人随便开一个新品就能跑起来,而自己辛辛苦苦试了十几个却没有一个成?

差别就在于——成熟卖家看新品,不是看“它好不好”,而是看“它能不能赢”。他们有一套判断逻辑,知道从哪里找到机会、怎么避开雷区、什么时候入局风险最低。

第一步:先看大盘,判断这个类目到底有没有‘热度’

很多卖家一上来就看竞品、看达人、看视频,但这是后面的事情。

新品第一步——永远是看大盘。

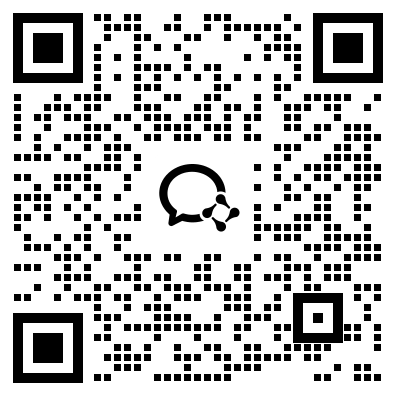

打开 Kalodata 的类目大盘,你要搞清楚三件事:

①最近 30 天这个一级类目是在涨还是在跌? 涨的类目更容易出单,跌的类目做什么都累。

②这个大盘的增速是“稳长”还是“突然爆”?

稳长=市场成熟、新入局者多、竞争大

突然爆=平台流量助推,可能出现弯道超车机会

图源:Kalodata

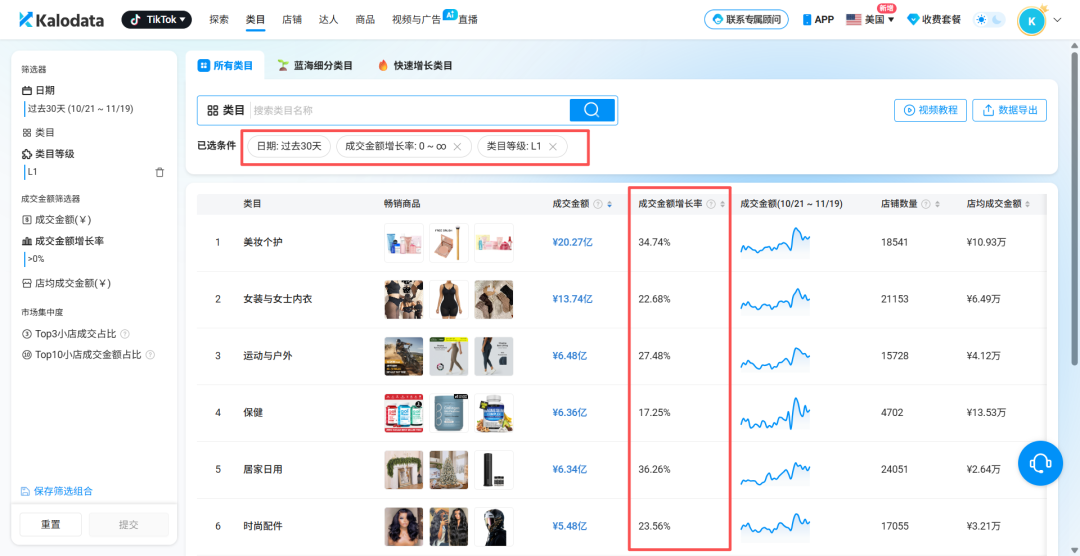

③你关注的二级、三级类目里有没有“黑马赛道”?

有的三级类目最近突然往上飙,就意味着:这可能是你新品最快跑出来的机会位。

图源:Kalodata

大盘好不好,就像做生意前先看街区人流量。没必要研究得很复杂,只要判断“这个市场值不值得进入”就够了。

第二步:看价格带,判断市场的‘生态位’在哪

光知道类目在涨还不够,更关键的是:这个类目的钱,究竟在什么价位段被赚走了?

判断价格带的方法很简单:先在 Kalodata 里把这个细分类目的 Top2000 商品导出,文件里会带上每个商品的售价、销量、上架时间等信息。

Kalodata导出数据表格字段

然后在 Excel 里按照你的品类特点,把价格区间分成几个带位,比如:

- 0–10 美金

- 10–20 美金

- 20–30 美金

- 30 美金以上

把每个区间的商品数量、总销量、平均客单价整理出来,你就能得到一张清晰的“类目价格结构”。

- 如果低价带商品数量多、销量占比也高 → 容易卷,必须靠供应链和效率取胜

- 如果中高价带的商品数量不多,但销量也不错 → 新品可以往这里靠,空间更大

- 如果某个价格段的商品最近上涨很快 → 说明这个价位正在被内容推热,是短期机会点

你的新品应该放在哪个价格带,不是凭感觉,也不是随便定一个售价,而是从市场真实的价格结构里找自己的位置——这就是“生态位”。

第三步:看竞品销量,判断竞争到底有多强

确定类目值得做之后,就要开始“盯人”。

你要看:

- 这个赛道当前的 Top10 单品是谁?

- 他们的月销、周销、日销分别是多少?

- 这个类目有没有巨头垄断?还是百花齐放?

- 销售曲线是稳步增长?还是爆一下就掉下去?

这里有一个非常关键的点:看竞品不是看“卖得最好的”,而是看“你有没有可能卷赢”。

① 如果 Top3 都是“绝对头部”在做 → 新品成功率会很低

所谓“绝对头部”,指的是那种:

- 粉丝数巨大

- 达人矩阵完善

- 内容制作成熟

- 广告预算高

- 店铺历史长、更新频繁

这类玩家的优势非常稳定,他们的内容、达人、供应链都跑得很顺,新的商品进入几乎没有缝隙。 只要你看到 Top3 长期稳坐不动,销量极稳,那就说明这个赛道被头部“压住”了,新人进去会非常吃力。

这个类目不一定不能做,但如果你只是普通团队、新账号、新品,从概率上看成功率确实很低。

② 如果 Top10 的销量和店铺来源很分散 → 这是个能“拼机会”的赛道

分散有两层意思:

- Top10 的店铺不是集中在一两家,而是不同卖家都能做出爆品

- 这些爆品的视频、达人、价格段差异比较大,没有固定套路

这种情况下,就说明这个类目:

- 竞争结构没固定

- 玩法多样化

- 即便是新号、新品也有机会卡到流量口子

分散=说明市场还在“流动期”,机会比你想象的多。

③ 如果最近有多个新品(上架不久)突然冲上榜 → 说明这个类目处在“窗口期”

窗口期的典型特征是:

- 新品短时间内增长快

- 内容风格被快速复制

- 达人合作活跃

- 广告投入带来明显增长

这通常意味着:

- 平台算法正在推这个类目

- 消费者的关注点在变化

- 新供给还没有被填满

当你看到“几个刚上一个月的新品突然涨量”,这就非常值得留意,因为这说明“算法愿意给新商品机会”。

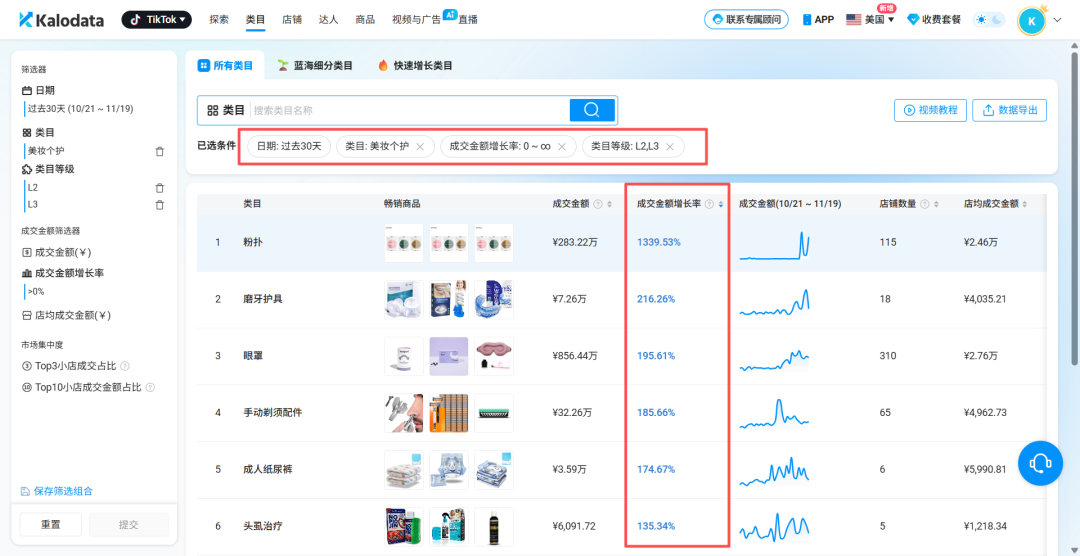

第四步:看评论,判断用户最真实的痛点是什么

真正的用户需求,不在视频里,也不在达人嘴里,而在——评论区。

成熟卖家做新品时会看三个点:

- 好评都在夸什么? → 这些是未来产品的核心卖点

- 差评都在骂什么? → 这些是你超越竞品最重要的突破口

- 是否出现反复被提到的问题? → 这类问题如果能被你解决,新品就能立稳脚跟

比如在 Kalodata 的评论分析里,以一款眼罩为例,你会看到类似:

- “重量不够重”

- “夜间容易滑落”

- “部分侧卧用户觉得不够舒适”

- “尺寸偏小”

你只要解决一两个关键痛点,就能做出区别于竞品的新产品。这是真正让新品“成”的核心逻辑。

图源:Kalodata

第五步:看广告内容,判断这个品的营销成本高不高

新品能不能跑起来,跟营销费比息息相关。简单来说,就是:这个品要卖一单,需要烧多少广告?

所以你要看:

- 竞品的爆款视频 ROI 怎么样?

- 主流达人做的内容是什么风格?

- 带货内容是靠“强展示”还是“强创意”?

- 内容的门槛高不高?

- 做内容需要重新拍?还是复刻就能跑?

如果你发现某个类目的内容制作非常简单、ROI 又不差,那这个类目就非常适合新品切入。如果 ROI 一定要靠大达人拉、靠高预算堆,那新品会很累。

第六步:看达人,判断这个类目是否适合跑达播

不同类目在 TikTok 上的增长方式完全不一样:有些类目靠达人一条视频就能带爆,有些类目则必须靠直播或广告不断投才能跑量。

所以新品能不能做成,跟“达人生态好不好”关系非常大。你要重点看以下几个信号:

① 看“达人带货占比”,判断达人是否是这个类目的主力渠道

你在 Kalodata 里能看到一个类目的成交结构,比如短视频、直播、商品卡各占多少。

图源:Kalodata

如果短视频成交占比高,那基本就意味着:达人是这个类目的核心推动力。这类品如果你不做达人,基本跑不动;如果达人带货占比不高,直播和广告才是主阵地,那你团队得有对应能力才能做这个品。

总结:成交结构偏达人 → 达播适合;成交结构偏直播/广告 → 需要更强运营能力

② 看 Top 达人的类型,判断内容能不能“模仿”

达人类型的差异,决定了内容创作难度。

比如某个类目的 Top 达人都属于:

- 专业测评型(内容成本高)

- 高颜值展示型(对达人要求高)

- 专业垂类达人(粉丝黏性强但难合作)

那新品想跑达人会比较难,因为内容门槛高,不容易复制。

但如果 Top 达人偏向:

- 搞笑型

- 日常生活型

- 真实体验型

- 场景拍摄型

那就说明这个类目的内容更“朴素”、更容易模仿,新品通过达人爆发的概率更大。

总结:内容门槛越低 → 新品越好跑

③ 看新增达人数,判断这个类目是不是在“扩容”

如果你发现最近三个月:

- 新增不少达人带这个品

- 而且带货 GMV 也在上涨

- 内容格式、脚本开始变多样化

这通常说明这个类目正在经历:“越来越多达人愿意带” → 达人池在变大 → 内容曝光在上升。

这对新品来说是极大利好,因为达人越多,越容易被更多人带到,找到适合自己的达人也更快。

总结:达人越多,越好爆;达人越少,越难跑。

④ 看达人带货客单价是否稳定,判断这个类目是否适合“规模化达播”

如果达人带货客单价波动大、忽高忽低,说明:

- 内容结构不稳定

- 消费者认知不一致

- 类目还没跑出成熟打法

这种类目依赖“天选达人”或“偶发爆发”,不适合长期做达人跑量。

但如果客单价在头部达人、中腰部达人身上都相对稳定,则说明:消费者对这个类目认知稳定;达人的转化逻辑也成熟。新品很容易通过复制内容和达人矩阵跑出来。

总结:客单价稳定=打法成熟;客单价乱跳=不稳定赛道

把这四件事串起来,你就能知道新品适不适合走达人路线:

- 达人占比高 → 必须跑达人,不跑跑不动

- 达人类型门槛低 → 内容容易做,新手也能跟上

- 新增达人多 → 类目正在扩容,是机会窗口

- 客单价稳定 → 达人矩阵容易起盘

如果四条都符合,那就是:这是达播友好类目,新品有戏。如果绝大部分信号不符合:说明这个类目更依赖直播/广告,你团队要有对应能力才能做。

第七步:结合所有数据,做一个“新品打分”

成熟卖家最后会把上面这些维度综合起来,给新品做一个很简单的“打分”:

| 维度 | 评分方式 |

| 大盘是否在涨 | 涨=加分,不涨=扣分 |

| 类目竞争强弱 | 分散=加分,头部垄断=扣分 |

| 价格带空间 | 有空位=加分,没空间=扣分 |

| 评论痛点 | 多且明显=加分,没有=扣分 |

| ROI 情况 | 好做=加分,难做=扣分 |

| 达人合作空间 | 达人多=加分,达人少=扣分 |

最终新品得分越高,越值得投入。

写在最后

很多人觉得新品是靠“感觉”“灵光一现”,但真正能做出爆品的商家,从来都不靠运气。

他们靠的是——大盘 → 类目 → 竞品 → 评论 → 内容 → 达人 → 决策这套稳而不乱的流程。实现新品从 0 到 1,本质上就是降低试错成本、提高命中率。