如果把新疆外贸这两年的变化塞进一句话,大概是:从“路上过客”到“落脚者”。过去它被视为通往中亚与欧洲的物流通道,如今正加速长成产业与生态的承载地。在8月的文章《334.7%爆发增长!从边陲到前置仓,新疆正在悄悄改写出海版图,跨境电商人的新“西出口”窗口》中,我们就提出——新疆不只是边缘节点,而正在成为中国外贸体系的“前置仓”。更早之前,在《中亚运输走廊争夺战:欧亚贸易动脉控制权花落谁家?》中,我们判断这场围绕通道、港口与班列的博弈,本质上是新一轮供应链重构与地缘物流权的竞争。

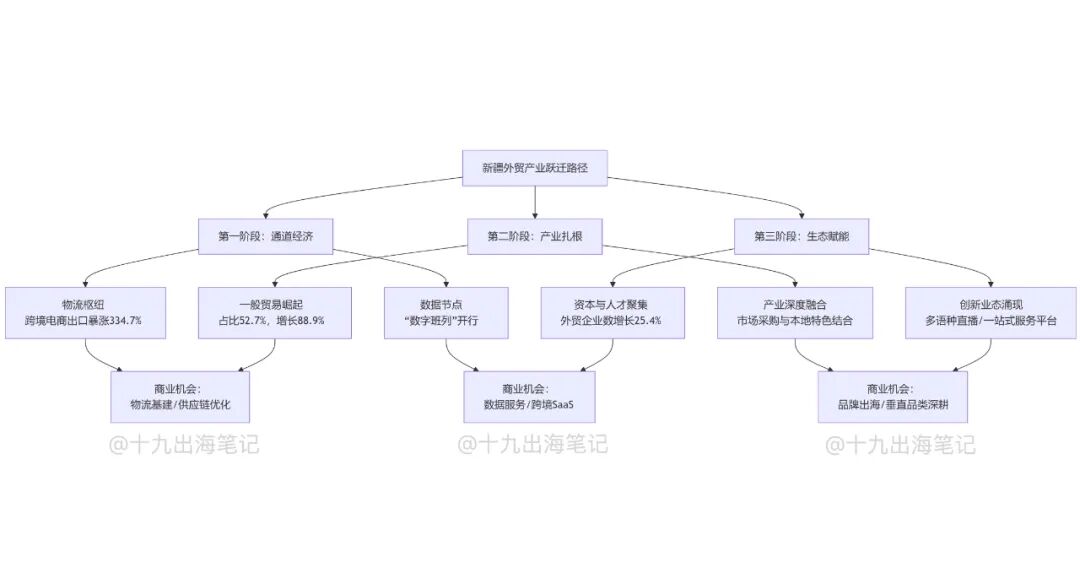

如今,时间正在验证这些预判:新疆的角色,已经从“路过的地方”变成“留下的地方”,从运输走廊升级为产业锚点与生态起点。通道红利只是第一章,真正的故事,才刚刚开始。我们提供的思维导图里的主线——通道经济 → 产业扎根 → 生态赋能,也是企业与个人参与这场跃迁的现实路径。

Cr. CGTV

一、通道经济:把“快与稳”变成可定价的确定性

新疆外贸的起点仍是“路”。口岸提效、中欧班列密度提升、干支线物流协同,让新疆从“中转站”变成了“集散中心”。

导图里的两个关键指标——跨境电商出口激增、一般贸易占比提升——背后是同一种趋势:订单流量抬升之后,企业开始为“确定性能”买单,而不只是为“过路费”付钱。

在这一阶段,企业真正购买的是确定性——时效、可靠性和通关效率。构建口岸—园区—前置仓三节点网络,把报关、结汇、退税并行处理,物流才从“运输”变成“履约能力”。

二、产业扎根:当数据不再只是物流附属品

第二阶段的转折点,是“留下”。导图里的两个词——数字班列/数据节点与资本与人才回流——意味着新疆从“过货”转向“留数、留企、留人”。

当班列、清关、仓储、订单与结算全部数字化,数据开始沉淀为可运营资产。这不仅提高效率,也让新疆成为外贸体系的“中枢神经”:

-

关务自动化与合规系统降低滞港风险; -

运价与路线智能决策帮助企业在班列、卡航、空运间做最优选择; -

订单—履约—回款闭环打通,资金周转周期从“月”降到“周”。

这一阶段,新疆第一次从“过货之地”变成“系统之地”。它开始具备外贸中台功能,不是输出货物,而是输出能力。

三、生态赋能:从卖货到卖品牌、卖体验

进入第三阶段,变化开始更加“软性”。导图中的关键词转向:市场采购 + 本地特色产业、多语种直播 + 一站式服务平台。

-

市场采购与新疆产业禀赋结合,形成“集采—集配—集销”模式; -

乌鲁木齐、喀什出现俄语、阿拉伯语直播基地,外贸从批发进入内容化、品牌化时代; -

一站式服务平台把清关、支付、认证、金融、售后、备件标准化打包,企业卖的不再是商品,而是整个体验。

这是外贸模式的质变:交易发生地与服务提供地开始重叠,单次交易变成长期关系。

四、企业的入场方式:不是去不去新疆,而是站在哪一层

三阶段并非割裂,而是递进叠加:

|

|

|

|

|---|---|---|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

企业要思考的,不是要不要去新疆,而是以什么身份进入新疆:

是做物流节点的搭建者?数据系统的提供者?还是品牌向西的桥头堡?

五、结语:新疆模式的价值,不在地理,而在“增长逻辑”

新疆的真正价值,不在于地理更近,而在于它提供了一个可以复制的模型:通道带来流量,数据带来效率,生态带来复利。

当企业的财务模型从“运费差价”转为“周转效率 × 复购率”,新疆就不再是“中国的西大门”,而是“向西的新城市”。它不只是把货送出去,而是学会了在路边建城。