很多卖家总问:“这个产品能卖吗?”、“我该不该补货?”、“为什么我跟了爆款却没赚到钱?”

TikTok卖家常见的三大误区

①凭感觉选品:看到别人卖得好就跟品,没有任何调研。

②盲目铺货:上千个SKU一顿铺,最后没有持续出单的品。

③复制爆款内容:复制别人的视频脚本,却不明白背后逻辑。

结果就是:赚不到钱,还浪费时间和成本。真正的选品顺序是:先调研 → 再开店 → 再内容打爆。

一、调研优先:从类目到蓝海的判断逻辑

做 TikTok,不是先开店,而是先调研。 调研的目的,不只是验证“能不能卖”,而是要判断这个市场是否还存在红利空间。

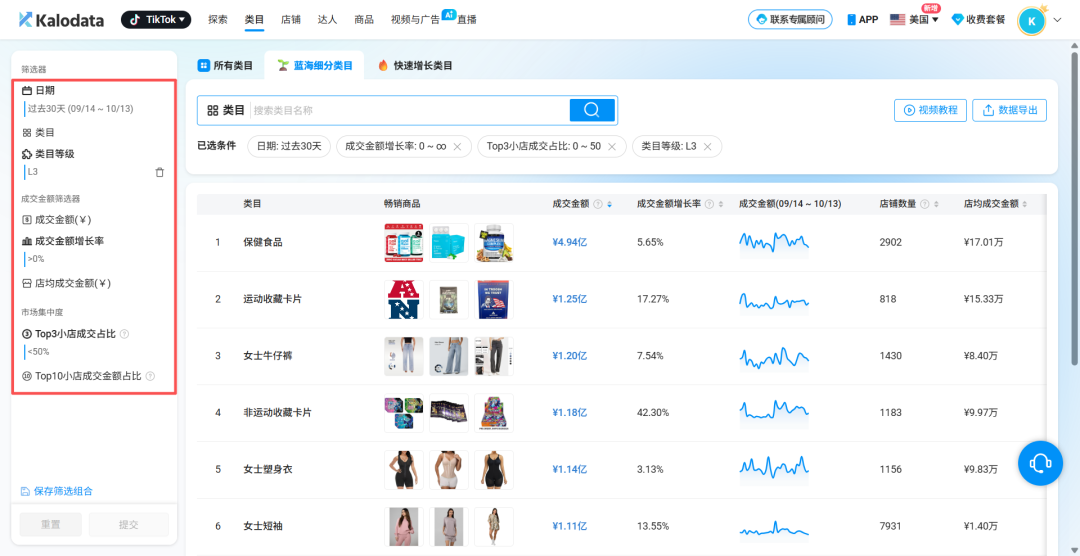

在 Kalodata 的类目板块中,所有品类都被清晰地分为 L1、L2、L3 三层结构。真正有价值的洞察,往往藏在最细的那一层。

图源:Kalodata

举个例子,“宠物用品”这个 L1 大类长期稳定,看似没有太大波动;但当我们下钻到 L2 层,会发现“猫狗如厕用品”近30天成交额增长了 25%;再深入到 L3 层,“猫砂盆、猫厕所”细分类目增长接近 30%。这意味着这个三级类目仍有明显的市场红利。

继续往下看榜单商品,你能清楚看到哪些产品在带动增长。比如近期热销的一款 179 美金的自动猫砂盆,凭借智能除臭、自动清理等功能成为主流爆品。

进一步利用 蓝海细分类目功能,结合三个核心指标:

-

成交金额增长率;

-

头部店铺成交占比低于 50%;

-

类目处于 L3 细分阶段。

图源:Kalodata

当这三个条件同时成立,意味着市场仍处在“群雄割据”阶段——还没被大卖垄断,新玩家有机会切入。

调研的目标不是找到最热门的品,而是找到“还没卷透但正在起势的品”。这才是 TikTok 真正的红利入口。

二、差异化思维:卖点、价格与渠道的立体分析

调研完成后,要解决的问题是:我的产品为什么值得做?

这里有三个核心判断维度:

①卖点差异化

TikTok 从不只爆一款产品,而是爆“一类带差异化卖点的产品”。

例如去年爆火的不锈钢宠物马桶,后来又衍生出“带盖”“除臭”“可折叠”等不同功能版本。只要卖点有创新,就能再次吃到红利。

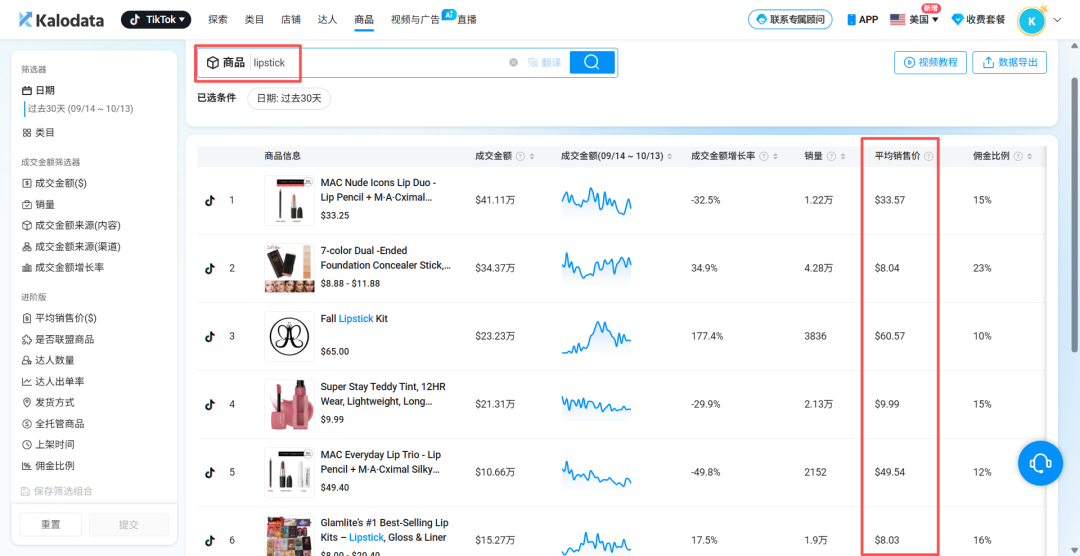

②价格空间

同款越多,价格优势越小。通过 Kalodata 搜索产品关键词,可以快速找到主流价格带。若头部商品售价 5 美金,而新店铺坚持卖 6 美金,即使产品再好也难突围。

图源:Kalodata

同时,不同渠道对价格的容忍度不同:短视频可溢价,直播溢价更高,而商品卡几乎没有议价空间。

③渠道红利

TikTok 的流量池分为五个:商品卡、短视频、自营直播、达人直播和投放。

真正的竞争不在于谁先上架,而在于谁能用更高效的渠道打法触达人群。 有卖家通过达人短视频起量,也有团队通过自营直播突破。核心在于“错位打法”——别人靠达人,我用直播;别人靠短视频,我靠种草广告。这种打法才是真正可复制的增长模式。

三、内容力:渠道效率的决定性变量

当下 TikTok 卖家的竞争,已经从“谁选品快”,转向“谁懂内容深”。

因为内容决定了流量成本,也决定了渠道效率。

每个卖家团队都需要一个“懂内容的人”——这个人负责拆解视频逻辑,判断哪种钩子能吸引人群、哪种节奏能带动成交。

以一条爆火的“四合一数据线”视频为例: 它没有投流,却在 30 天内卖出超 9 万美金。原因在于——视频脚本精准击中了美国用户的生活场景:光线柔和、语气自然、使用画面贴近真实。这种原生感视频比任何广告更具说服力。

懂内容的团队,能让短视频自营、达人推广、GMV Max 投流三种渠道互相赋能,从而形成闭环。而那些仍停留在“找达人、等出单”的卖家,注定被市场淘汰。

四、执行力:让内容与数据形成闭环

数据能告诉你方向,内容能带来流量,但最后能否变成业绩,取决于执行效率。

当前 TikTok 市场仍处于“方法论普及”阶段,大量卖家还停留在浅层模仿阶段。真正领先的团队已经建立起“数据→内容→执行→复盘”的体系:

先用 Kalodata 找红利 → 拆解同行内容逻辑 → 打造差异化脚本 → 用短视频或直播验证 → 快速复盘调整。

一旦形成这种闭环,TikTok 不再是碰运气的游戏,而是可复制的商业模型。

五、结语

TikTok 卖家的成功,不在于爆品运气,而在于系统能力。调研找到红利,内容赋能渠道,执行形成闭环。当数据洞察与内容理解相结合,每个卖家都能在复杂的 TikTok 生态中,找到属于自己的增长曲线。

以上内容来自钟老师直播的总结。

观看完整内容可关注 #视频号Kalodata研究院 查看。