全球跨境电商市场规模预计2025年突破6万亿美元,而选品作为跨境生意的核心命脉,直接决定卖家的利润空间与生存周期。然而,面对大型展会中动辄上千家供应商、数万款新品,许多卖家陷入“逛展一天,收获寥寥”的困境:要么被同质化产品淹没,要么因缺乏系统方法错失潜力品类。高效选品并非偶然,而是通过会前精准筹备、会中高效执行与会后闭环落地的科学流程。本文将拆解一套可复用的实战框架,帮助卖家在展会中锁定高利润、低风险、差异化的产品,构建长期竞争力。

一、展会前的充分准备:精准锁定目标

1. 了解展会规模与供应商分布

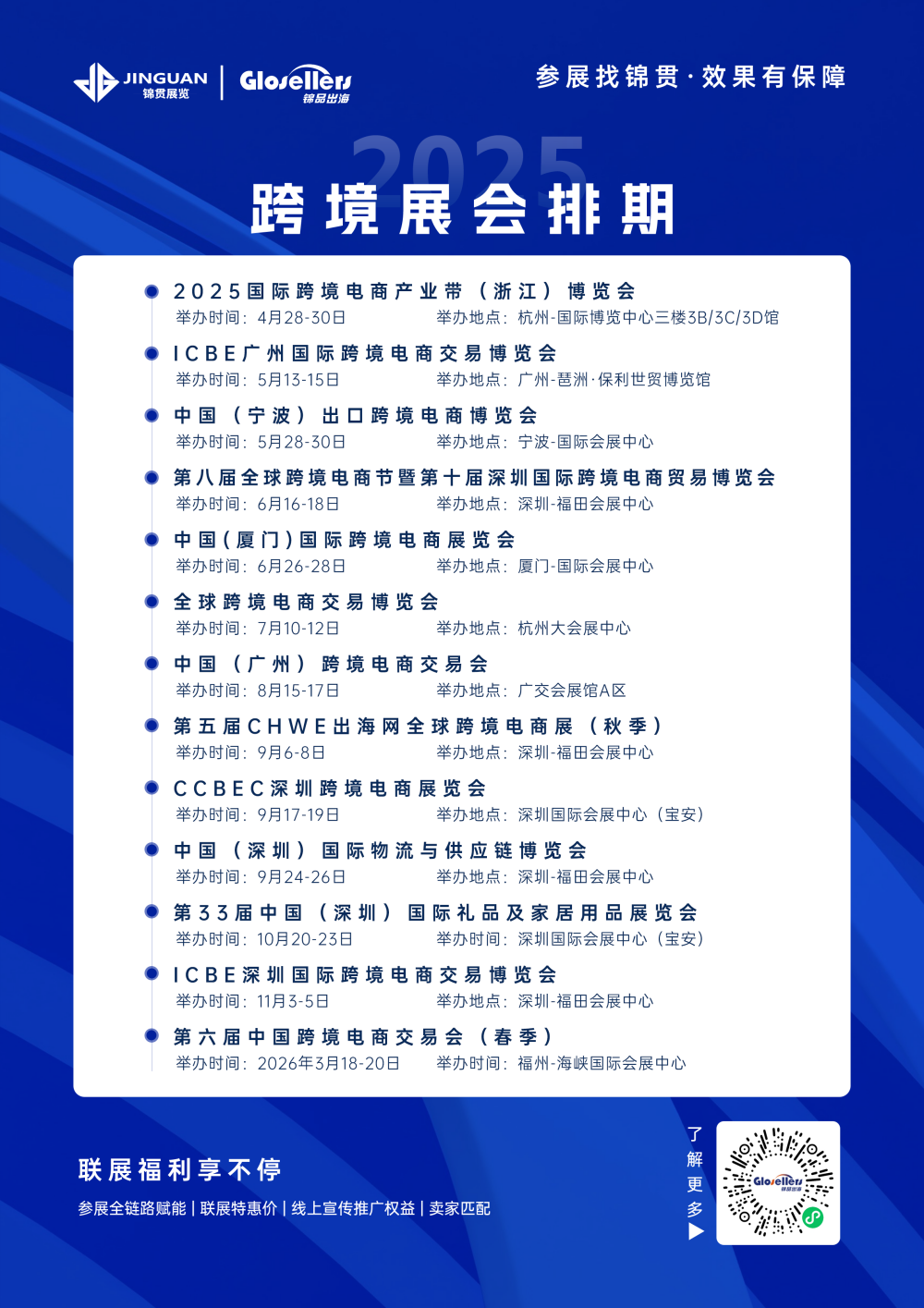

跨境电商展会是选品的黄金场景,但高效选品的第一步是精准锁定展会资源。以2025年9月深圳跨境电商展览会(CCBEC)为例,其展览面积达80,000平方米,覆盖消费电子、家居生活等14大品类,预计汇聚1,500家展商。卖家需提前通过展会官网、行业报告等渠道获取以下信息:

- 供应商分类与核心展区,例如,家居日用消费品、智能宠物用品等展区可能集中潜力品类,卖家可根据自身主营类目(如家居或消费电子)优先锁定相关区域。

- 关注头部供应商名单与新品发布计划,部分展商会提前预告首发产品,如便携太阳能设备、AI宠物喂食器,卖家可提前研究其市场潜力。

- 梳理自身现有供应链,明确需补充的品类(如季节性产品缺口、高利润蓝海类目),避免重复考察同质化供应商。

2. 预研供应商能力与实力

展会现场时间有限,需提前通过工具和策略缩小目标范围。利用Jungle Scout分析目标供应商在亚马逊等平台的月销量、Review增长趋势,优先选择月销稳定(如300-500单)且评分4.3-4.7分的产品。并且通过USPTO、Google Patents核查专利侵权风险,尤其警惕外观设计专利集中的品类。通过进一步查询企业官网、行业论坛查询供应商的MOQ、交货周期,优先选择支持小批量试单且物流时效稳定的企业。研究供应商是否提供独家设计,如环保材料升级、多场景适配功能,避免陷入公模产品价格战。

二、展会中的高效执行:策略与行动

1. 提前规划参观路线

展会现场人流密集且展区分散,高效选品的核心在于科学规划路线。以2025年深圳国际跨境电商选品展为例,其面积达80,000平方米,盲目逛展极易错失重点。卖家需采取以下策略。

- 根据展商名录和品类分布图,锁定与自身业务匹配的核心展区。例如,家居卖家可主攻“智能家居”“日用百货”专区,而消费电子卖家则优先访问“3C电子”“智能穿戴”展区。

- 时间错峰管理:上午9:30-11:30是头部供应商洽谈高峰期,此时可优先参加论坛活动:平台政策解读,社媒广告最新打法等;下午则集中走访中小型工厂展位,利用人流错峰期深度沟通。提前标记目标展位编号(如A1-08、B3-12),减少无效移动时间。

2. 快速评估供应商的实战技巧

展会不仅是选品场景,更是检验供应商实力的“考场”。现场需快速筛选,以下是几个可以快速筛选供应商的提问方向。

- 直接询问产品是否通过目标市场认证,如欧盟CE认证、美国FCC认证,并要求查看检测报告副本。

- 提问“产品差异化设计是什么?”“是否有独家专利?”,测试供应商技术沉淀能力。

- 要求供应商模拟突发订单,例如“48小时内追加500件”,观察其响应速度和解决方案。

- 对高潜力产品当场试用,例如测试智能按摩仪的噪音分贝、充电速度等参数,对比竞品性能。

- 市场反馈预判:拍摄样品短视频发布至TikTok测试用户互动。

3. 精选论坛与活动:挖掘趋势与政策红利

展会同期论坛是获取行业洞见的“信息富矿”,需优先选择以下三类活动。

- 趋势洞察型论坛:例如“2025全球消费趋势峰会”,可捕捉新兴品类机会:环保材料产品、可重复使用节日装饰等。

- 平台政策解读会:参加亚马逊、TikTok Shop等平台专场,了解最新流量扶持政策(如亚马逊对“碳中和产品”的搜索加权)、佣金调整规则,调整选品方向。

- 圆桌讨论与案例分享:重点关注大卖实战经验,例如某头部卖家分享的“通过展会对接东南亚工厂,降低30%采购成本”策略。

4. 建立人脉网络:从供应链到服务商的全链路对接

展会不仅是选品机会,更是整合行业资源的入口。卖家们也可尝试主动接触物流服务商展位,如专精美国市场的“快船专线”企业),对比运费、时效和赔付条款,优化物流成本。与ERP软件商、知识产权律师洽谈,提前布局合规工具,规避潜在风险。与其他卖家交换选品心得,共享“黑名单供应商”,降低试错成本。

三、展后的系统化跟进

1. 信息整合与优先级排序:建立供应商档案库

展会结束后,卖家需将收集的供应商信息结构化处理,避免信息碎片化导致决策偏差。可采取以下步骤:

- 标准化档案模板:记录供应商核心信息,包括产品报价(如MOQ、FOB价)、交货周期(如30天/45天)、认证资质(如CE、FCC)、合作条款(如账期、退换货政策)等。

- 基于利润空间(如毛利率≥30%)、供应稳定性(如历史订单履约率≥95%)、创新能力(如专利数量)等维度,将供应商分为A/B/C三级,优先跟进A级供应商。

- 通过第三方工具(如企查查、天眼查)核实企业注册资本、诉讼记录,排除空壳公司或高

2. 风险评估与样品验证:从理论到实践的闭环

展会上的口头承诺需通过实际验证转化为可信合作。委托SGS、Intertek等机构对样品进行质量检测(材质成分、电气安全),尤其关注高风险品类(如儿童玩具需符合CPSC认证)。首次采购量为MOQ的20%-30%(如MOQ 1000件则试单200件),测试供应商的生产一致性。例如,某卖家试单某宠物喂食器时发现摄像头分辨率与展品不符,及时终止合作。利用WIPO数据库核查产品是否存在外观或技术专利侵权,避免卷入法律纠纷。

3. 长期合作谈判

筛选出优质供应商后,需通过谈判优化合作条件,建立长期信任。争取30-60天账期,或采用“信用证+尾款验收后支付”模式,减轻资金压力。要求供应商提供专属设计(如独立SKU编码)、包材定制(如环保可降解包装),提升产品差异化竞争力。约定库存滞销时的回购比例(如20%-30%),或共同承担新品开发成本(如模具费分摊)。卖家可尝试通过展示历史销售数据(如某品类年增长率25%),说服供应商给予独家优惠。亦或者提出“阶梯式返点”(如年采购量超50万美元返点3%),激发供应商配合度。

跨境电商展会的意义,远不止于找到一款“好卖的产品”。从供应链弹性测试到政策红利捕捉,从技术工具应用到全球分销网络搭建,展会本质是卖家“系统性能力”的练兵场。经验丰富的卖家往往在展会中完成跃迁:通过整合产业带、物流商与技术服务商,构建抗风险能力更强的商业网络;借力AI等技术工具,将选品决策从“直觉猜测”升级为“精准预测”;联合供应商研发独家产品,成为细分市场的规则制定者而非价格接受者。2025年跨境电商的竞争,将是“效率密度”的竞争。唯有将会展资源转化为可落地的供应链优势,方能在存量市场中找到增量突破口。现在,是时候重新定义你的展会策略了。