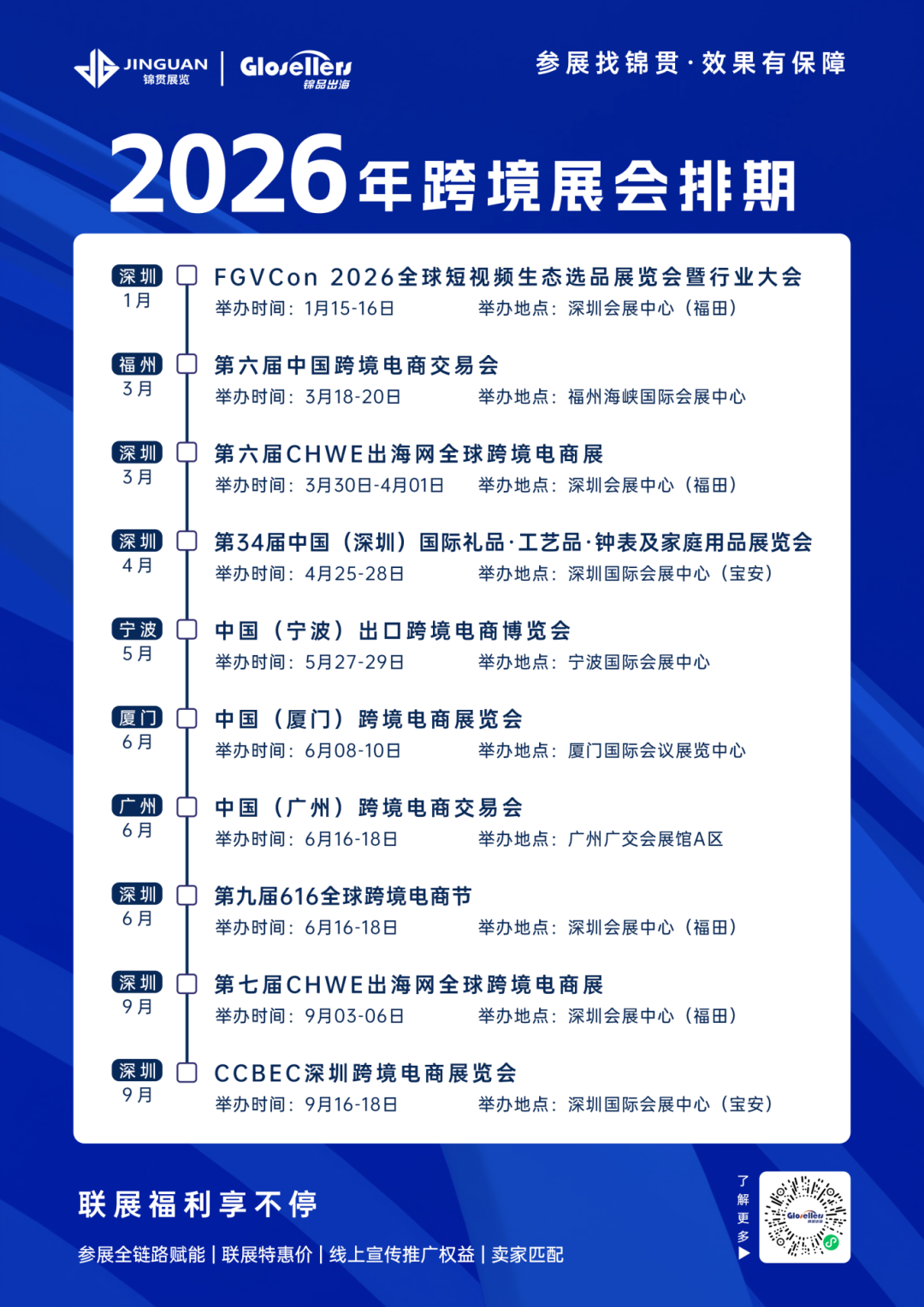

近期,美国对中国船只加征港口费一事有了新进展。据《劳氏日报》报道,美国海关与边境保护局(CBP)被指定为执行和征收新港口费的代理机构,并将设立新的Pay.gov缴费平台供船东和运营商完成费用支付。

新规将于2025年10月14日正式生效。根据规定,中国船东或运营的船舶将按每净吨50美元起征,至2028年逐步升至140美元;非中国籍但使用中国建造船舶的运营方则按每净吨18美元或每个集装箱120美元择高计算。未按规定缴费船只将被禁止靠港、卸货及获得通关许可。

图源:Lloyd’s List

这一政策引发了全球航运业界的广泛关注和批评,世界航运理事会(WSC)甚至质疑其合法性,并指出其对支撑美国经济运转的大型船舶影响严重。

对于跨境电商而言,这无疑是又一重挑战。港口费的增加可能会进一步压缩商家的利润空间,尤其是在中美贸易谈判不确定性的背景下,市场的波动和成本的上升让许多商家感到压力倍增。

图源:Unsplash

亚洲至美国海运运价持续走低,背后因素复杂

在港口费加征政策敲定的背景下,亚洲至美国的海运运价也呈现出持续走低的态势。据全球航运分析机构Xeneta数据显示,自6月1日以来,亚洲到美国西海岸的平均即期运价已暴跌58%,亚洲到美国东海岸的运价也下滑46%,且预计还将继续走低。

回顾5月末至6月初,海运运费曾短暂回升。当时托运人趁着美国对中国90天关税暂停期加紧出货,带动了运费上涨。然而,随着运力逐渐超过需求,运费又迅速回落。

从船公司的运费价格来看,美国航线运价下跌幅度十分惊人。美西基本港航线价格从6月初的6100美元/FEU下降至2000美元/FEU,美东航线运价则从7100美元/FEU降至3000美元/FEU。目前,跨太平洋航线的平均现货运价为每40英尺集装箱2274美元。

造成这种运价下滑的原因是多方面的。从供需角度来看,全球航运运力严重供大于求。新船的交付量激增,使得市场上的运力过剩情况愈发严重。尽管海运承运人采取了取消或跳过原本计划停靠港口的空白航班等方式来维持运价水平,但效果有限。此外,贸易摩擦和地缘政治影响,使得贸易路线重新调整。美国市场货物需求萎靡,进一步拉低了运价。

对跨境电商卖家而言,海运运价下跌看似降低了物流成本,实则暗藏风险。一方面,运费下降直接减少了单票货物的履约支出,尤其对低客单价商品形成利好。然而,另一方面,运价暴跌折射出中美海上货运需求的萎缩。往年7-8月是中国出口商向美国市场集中发运备货的关键期,但今年货量或较往年同期收缩,暗示“黑五网一”等大促季的备货需求可能不及预期。

更值得警惕的是,运价波动加剧了供应链的不确定性。DHL全球货运亚太区首席执行官Niki Frank指出,今夏亚洲至北美航线运量激增推高的即期运费已快速回落,承运商“匆忙增运-供应过剩”的循环模式,可能导致旺季前运力紧张与运价暴涨的双重风险。

图源:Unsplash

谷仓海外仓逆势扩张,为跨境卖家提供新机遇

在这样的市场环境下,谷仓海外仓(GoodCang)却逆势扩张,取得了显著的成绩。2025上半年,谷仓海外仓总面积突破260万平米,其中美国和欧洲仍是重点布局市场。

图源:谷仓GoodCang公众号

上半年美国西雅图仓(2万㎡)、诺福克仓(1.5万㎡)的落成,北美三国海外仓总面积突破160万㎡,形成美国本土10大仓群、加拿大2大仓群、墨西哥仓群的“北美仓配一张网”。在欧洲,仓群增至15国,总面积扩至85万㎡,从西欧(意大利、西班牙)、中欧(捷克)到东欧(波兰“大双仓”)的仓网体系,实现了欧洲大陆的物流全覆盖。

谷仓的海外仓网络不仅在规模上实现了突破,更在运营效率和服务质量上不断提升。新建成的西雅图仓和诺福克仓,显著降低了美西北和东海岸区域的配送半径,能够为卖家有效实现尾程降本。同时,更多仓群参与“分区履约”,更多城市就近覆盖,更多订单可完成当日达/次日达/隔日达。

在运价起伏不定的背景下,海外仓的重要性愈发凸显。通过提前将货物备至目标市场仓库,卖家可规避海运价格波动风险,实现“本地发货、本地履约”,同时缩短配送时效、提升消费者体验。谷仓海外仓的逆势扩张,无疑为跨境电商卖家在当前复杂多变的市场环境中,提供了一个稳定、高效且具有成本优势的物流解决方案,助力卖家应对挑战,把握机遇。

END

内容来源自网络,由锦品出海编辑整理汇总,其目的在于收集传播行业新闻资讯,锦品出海不具备任何原创保护和所有权,也不对其真实性、可靠性承担任何法律责任,特此声明!